Philologue Napoleon Theil (1808-1878), Professeur aux Lycées Henri IV & Saint Louis, Paris, Traducteur , auteur de pièces

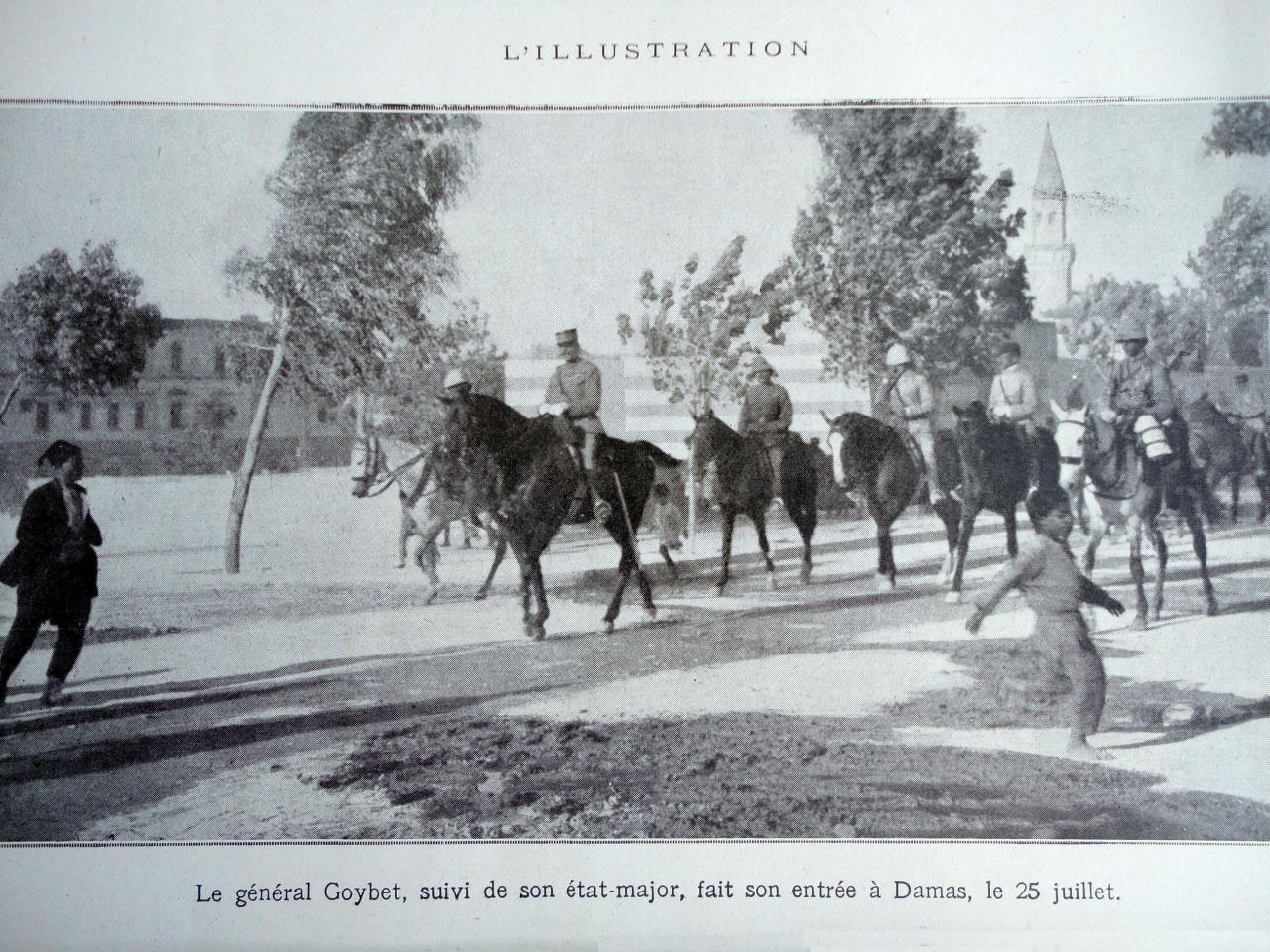

Mariano Goybet (1861-1943) mon arrière grand père, général de division, grand officier de la Légion d'honneur57, épouse le 1er juillet 1887 Marguerite Lespieau (1868-1963), sœur de Robert Lespieau (1864-1947), physicien-chimiste, académicien des sciences58, fille du général Théodore Lespieau et de Clémence Theil, fille de Léon Theil, philologue, garde national lors de la Révolution française de 1848, filleul de l'empereur

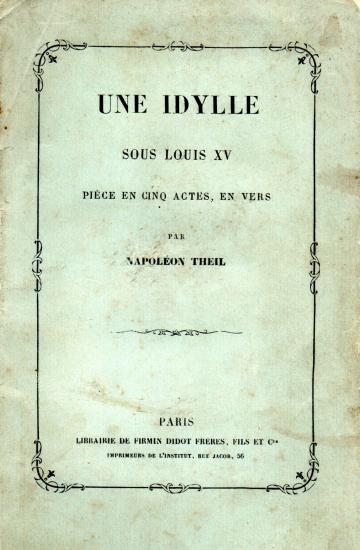

Remerçiements à Monseigneur Calixte de Nigremont , (site web http://www.nigremont.com/) qui m'a aimablement transmis après recherche, suite à adjudication de livres anciens, des documents de famille sur Napoleon Theil (notamment cette publication de 1870) : '' Une Idylle sous louis XV . Piece de Napoleon Theil'') ainsi que d'autres documents sur la famille Goybet. J'ai voulu, après l'émotion de consulter des documents sur Napoléon Theil ( le grand père de mon arrière Grand mère Lespieau épouse de Mariano Goybet), lui restituer sa place au sein de la famille.

Henri Goybet

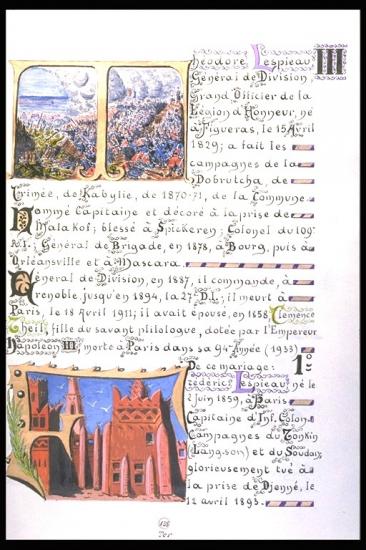

Arbre genealogique depuis Jean François Theil( 1765-1824)

Alliance Lespieau Theil tirée du livre de famille Goybet

Jean François Napoléon Theil, professeur, philologue Français né à langon (Gironde), en 1808 , mort à Provins en 1878. Il fut professeur, à Paris, aux Lycés Henri IV et St Louis , Il est surtout connu par sa traduction de l'Allemand du Dictionnaire de la langue latine composée par Freund (1855-1856) ; par le dictionnaire latin Français (1852) qu'il en a tiré ; par son dictionnaire de biographies, mythologie géographie, anciennes (1869) ; etc,,,,,

Larousse du XXème siècle (1933)*

*Napoleon Theil a également été commandant de la garde nationale en 1848 et participe Révolution française de Fevrier 1848 , notamment aux coté de Alphonse de Lamartine lors de la proclamation par celui-çi de la Deuxième République . Il sera également officier de l'instruction publique et chevalier de la Légion d'Honneur.

Napoléon Ier traversait Langon, se rendant sans doute en Espagne – Entendant des cris d'une nature particulière, il en demanda le pourquoi ? - Sire une des dames de la ville dans un état interessant , émue de vous avoir vu, met son enfant au monde- Eh bien ! Dit l'Empereur , montez lui dire que je serai le parrain ! (tiré des mémoires de Madame Mariano Goybet).

«'Oui, le peuple a des droits que nul ne peut nier !

L’en déclarer déchu, c’est le calomnier !

Si parfois il commet des excès, c’est qu’il souffre !

C’est à nous, ses tuteurs, de le tirer du gouffre. » [10]''

Source : Napoléon Theil, L’Empire, Paris, Plon, 1852.

Worldcat.org/identities Napoleon Theil (1808-1878)

Une idylle sous Louis XV, pièce en 5 actes, en vers, par Napoléon Theil Theil, Napoléon (1808-1878). Auteur du texte. Une idylle sous Louis XV, pièce en 5 actes, en vers, par Napoléon Theil. 1870.

Une Idylle sous louis XV . Piece de Napoleon Theil

Dictionnaire complet d'Homère et des Homérides par Napoléon Theil Hachette 1841

Légion d'Honneur Napoleon Theil en 1858

Napoléon Theil (1808-1878) : Oeuvres

.BNF : Oeuvres de Napoleon_Theil

Auteur de texte (32)

La Guerre d'Orient. Poème (1957)

Grand dictionnaire de la langue latine... par le Dr. Guill. Freund, traduit en français... et considérablement augmenté... par M. Theil,... (1929)

Dictionnaire latin-français (1926)

Grand dictionnaire de la langue latine... par le Dr. Guill. Freund, traduit en français... et considérablement augmenté... par M. Theil,... (1883)

16 janvier 1875. Inauguration du théâtre offert à la ville de Provins par M. Victor Garnier, prologue en vers dits au lever du rideau... [Signé : N. Theil.] (1875)

Une idylle sous Louis XV, pièce en 5 actes, en vers, par Napoléon Theil (1870)

Vers prononcés au banquet des fonctionnaires du Lycée impérial Saint-Louis, le 14 février 1863, par M. N. Theil... (1863)

La Guerre d'Orient, poème... par M. Napoléon Theil,... (1857)

À un ami exilé... [Signé : Napoléon Theil.] (1856)

Grand dictionnaire de la langue latine... par le Dr. Guill. Freund, traduit en français... et considérablement augmenté... par M. Theil,... (1855)

Lycée impérial Saint-Louis. Discours prononcé à la distribution solennelle des prix, le 14 août 1855, par M. Theil,... (1855)

Recueil de morceaux choisis dans les auteurs classiques de la littérature française, et destinés à la récitation, par M. Theil,... (extrait du grand Recueil grec, latin et français...) 2e édition (1853)

Lettres philologiques, réponse aux observations critiques faites par M. Helleu,... et par M. Rinn,... sur le "Nouveau dictionnaire latin-français" publié d'après Freund, par M. Theil. [Signé : N. Theil.] (1853)

Dictionnaire latin-français, rédigé... principalement d'après le grand ouvrage de Freund, par M. Theil,... (1852)

L'Empire, par M. Napoléon Theil (1852)

Seize mois de commandement dans la garde nationale parisienne, mémoire justificatif adressé par M. Theil,... à ses collègues universitaires, à ses camarades de la garde nationale... (1849)

Candidature... Aux électeurs du département de la Seine (1848)

Vers prononcés au banquet du 14 novembre aux Tuileries, par le citoyen Theil,... [ - Vers prononcés à l'occasion de la bénédiction du drapeau offert par la XIe légion à la garde nationale de Calais, par le commandant Theil,...] (1848)

Au Pays et aux Chambres. La Vérité sur la question de l'Enseignement (1847)

Au pays et aux Chambres : la vérité sur la question de l'enseignement, par M. Theil,... (1847)

Petit manuel de la langue grecque, ou Recueil d'exercices gradués adaptés à la grammaire grecque de M. Theil, chaque exercice composé d'une version et d'un thème... Terminé par un double vocabulaire grec-français et français-grec. Par M. Theil (1847)

A Monseigneur l'évêque de Chartres. (5 septembre 1846.) (1846)

Discours prononcé à la distribution solennelle des prix du Collège royal de Henri IV, le 13 août 1846, par M. Theil,... (1846)

Grammaire élémentaire de la langue grecque, à l'usage des établissements d'instruction publique, rédigé sur les meilleurs travaux allemands, notamment sur ceux du Dr Raphaël Kuehner, par M. Theil,... (1846)

Grammaire élémentaire de la langue grecque... rédigée sur les meilleurs travaux allemands, notamment sur ceux du docteur Raphael Kuehner, par M. Theil,... (1846)

À Mgr l'évêque de Chartres [Mgr Clausel de Montals]. Paris, 5 septembre 1846. [Signé : Theil.] - À monsieur le rédacteur de "La Quotidienne". [Signé : Theil, 6 septembre 1846.] - À monsieur le rédacteur de la "Gazette de l'Instruction publique". [Signé : Theil.] (1846)

Recueil de morceaux choisis dans les auteurs classiques des littératures grecque, latine et française, et destinés à la récitation, par M. Theil,... (1845)

Dictionnaire complet d'Homère et des Homérides, ouvrage où l'on a résumé... tous les travaux de la critique... sur Homère, ses poèmes... par N. Theil,... et Hipp. Hallez-d'Arros,... (1841)

Discours prononcé à la distribution solennelle des prix du collège royal de Nancy, le 26 août 1841, par M. Theil,... (1841)

Court exposé du dialecte épique à l'usage des élèves qui commencent à expliquer Homère, par N. Theil,... (1840)

Candidature... Aux électeurs du département de la Seine

Dictionnaire latin-français, rédigé d'après les meilleurs travaux allemands et principalement d'après le grand ouvrage de Freund

Traducteur (14)

Dictionnaire classique de biographie, mythologie et géographie anciennes (1884)

Grammaire latine (1881)

Grammaire latine du Dr J. R. ["sic"] Madvig,... traduite de l'allemand, sur la 4e édition, par N. Theil,... (1870)

Grammaire latine (1870)

Dictionnaire de biographie, mythologie, géographie anciennes (1865)

Grand dictionnaire de la langue latine sur un nouveau plan (1862)

Grand dictionnaire de la langue latine, sur un nouveau plan (1858)

Grand dictionnaire de la langue latine (1858)

Mes prisons... 5e édition (1846)

["Deutsche Sagen".] Traditions allemandes, recueillies... par les frères Grimm... (1838)

Histoire abrégée de la littérature classique ancienne (1837)

Des Devoirs des hommes, ou la Morale du christianisme développée, par Silvio Pellico. Traduit de l'italien par N. Theil (1836)

Le galérien (1829)

Grammaire latine du Dr J. R. Madvig,... traduite de l'allemand par N. Theil. - [1]

Éditeur scientifique (10)

Notes sur la famille Theil écrites par Madame Mariano Goybet en 1926

Mon arrière grand père Theil devait appartenir à une bonne famille de la Charente ou de la Gironde : Une miniature le représente vêtu comme un grand bourgeois de l'époque.

Il entra à l'école navale , alors à Angoulème ; lorsque seuls les jeunes les jeunes gens ''biens nés'' s'y présentaient ! Etant allé à Saint-Domingue , il y connut une jeune veuve de 18 ans -J'ignore le nom du premier mari, sans doute l'un des propriétaires de l'ile- Elle appartenait à la famille Petit qui possedait un fort beau domaine travaillé par 200 esclaves, Lors de la révolte des nègres, ceux çi sauvèrent les maitres qui étaient bons pour eux.....La propriété était importante puisque lorsque le gouvernement Français paya des indemnité aux colons , soit le 60 % de la valeur , mon arrière grand père eut 1500 Francs et chacun de ses deux enfants 1200, rentes qui auraient du être reversées sur les enfants de mon grand père …. si les démarches nécessaires eussent été faites.

Mes arrières grand parents eurent là bas une fille nommée Aspasie Que j'ai connu étant enfant ,Elle ne s'était jamais mariée par amour filial,....malgré les propositions honorables qui lui furent faites. Mes arrière grands parents rentrèrent en France, mon grand aïeul quitta la marine et devint chef d'instruction à Langon Gironde, C'est là que le 13 Avril 1808 à 7 heures du matin naquit mon grand père Jean François Napoléon . Pourquoi ce prénom ? Voiçi.

Napoléon Ier traversait Langon, se rendant sans doute en Espagne – Entendant des cris d'une nature particulière, il en demanda le pourquoi ? - Sire une des dames de la ville dans un état interessant , émue de vous avoir vu, met son enfant au monde- Eh bien ! Dit l'Empereur , montez lui dire que je serai le parrain !

Mon arrière Grand père devait être quelqu'un. J'ai eu entre les mains les conseils manuscrits qu'il avait écrits pour son fils : chef d' oeuvre de morale , de style impeccable et sobre de calligraphie. Mon aîeule était fort belle, Elle vécut 92

Mon grand père commença ses études à Langon, Je sais qu'il fut toujours couvert de prix, qu'il en eut souvent au concours général et qu'à 21 ans, il était surveillant à L' École normale supérieure de Paris .Il se maria , à 23 ans, avec Mademoiselle Sophie Fougères de limoges. Il y faisait ses débats comme professeur de lettres. Ma grand mère avait pour mère une Demoiselle Martial Ardant frères : C'est la raison sociale d'une grande maison d'édition établie à Limoges depuis l'invention de l'imprimerie. Ma grand mère eut 10 enfants dont 6 devinrent grands. C'était une femme admirable non seulement comme maîtresse de maison et mère de famille, mais fort instruite, elle parlait le Latin et apprit le grec afin de corriger les épreuves d'une grammaire que mon grand père faisait éditer en cette langue, De plus adroite au possible, sachant tout faire. Le jeune ménage alla bientôt s'établir à Nancy ou mon grand père enseignait au lycée . Là étaient nés Léontine , Alfred et Clémence ma mère (les enfants nés à Limoges n'avaient pas vécu),

En tout cas, en 1842 ou 43, mon grand père fut nommé au Lycée Henri-IV à Paris , monsieur Abel François Villemain ministre de l'instruction publique , ne voulait pas qu'un homme de cette valeur reste en Province. Il est certain que lorsque Mirecourt – critique littéraire des plus mordants – analysait les œuvres de ses contemporains , seules celles de mon grand père, déjà nombreuses furent épargnées. Mes grands parents se logèrent rue d'enfer (26) en face le Luxembourg, puis dans la même rue , une autre maison dont l'une des parties donnait sur le Luxembourg. Cette seconde habitation disparut quand on ouvrit la rue Soufflot . Victor Cousin le philosophe , Lefebrise de Tourey le mathématicien en étaient les autre locataires .

A Henri IV mon grand père eut comme élèves de seconde les fils de Louis-Philippe Ier , le Prince de Joinville, le Duc D'Aumale.

.

Lorsque ce dernier commandait le 7 ème corps d’armée à Briançon , mon père étant Colonel du 109 ème à Chaumond en 1877 , il vint inspecter le régiment Je me souviens parfaitement de la visite qu’il fit à ma mère Lorsqu’elle lui dit qui elle était

« Comment s’écria t’il, vous êtes la fille de mon bon ami Theil . »

« Oui Monseigneur , nous appartenons à la 1ere noblesse, celle de l’intelligence ! . »

« Ce n’est pas moi qui vous contredirai ! »

Le duc me prit alors sur ses genoux et me caressa …..Je puis donc dire sinon, que j’ai été élevée sur les genoux des princes , au moins que j’y ai passé.

En 1848, pourtant, mon grand père étant Commandant de la Garde nationale prit part à la révolution : une gravure du temps le représente tenant sa main sur le cœur de Lamartine qui discoure à l’hôtel de ville pour prouver au peuple que celui çi dit la vérité ! …. Naïveté des images de ce temps !

Il en résulte que mon grand père fut mis à pied pendant 3 mois avec d’autres notabilités et enfermé comme elles à la conciergerie . C’est alors qu’apparaît plus que jamais la fermeté et le bon sens de ma grand-mère. Trois mois sans traitement , six enfants à nourrir … Il faut aviser. Aussitôt on prend du travail de couture dans un grand magasin . Ma mère seule qui avait 9 ans , gagnait 24 sous par jour …et 24 sous , à cette époque c’était quelque chose .

Mon grand père travailla longtemps pour Firmin Didot . Il composa des grammaires latines et grecques , la première traduction de Silvio Pellico . Il savait couramment 7 langues . c’était réellement un grand poète . C’est surtout le dictionnaire Latin Français qui est le summum de ses œuvres .Il avait de plus , la répartie la plus vive et même gauloise , vu l’héritage qu’il m’a légué et que j’ai parfois de la peine à réprimer.

En 1852 Napoléon III trouve qu’une belle intelligence unie à un tel savoir ne pouvait rester sans emploi Mon grand père fut nommé professeur au Lycée Saint-Louis ou il demeura jusqu'à sa retraite . Il se retira à Provins dans une jolie propriété où il mourut à 70 ans le 13 Aout 1876.au grand désespoir de ma mère qui l’aimait profondément .

Chose curieuse , notre oncle le Général Charles Goybet , inspecteur Général de la Cavalerie avait été en garnison à Horn et connaissait mon grand-père. Il ne se doutait pas que la petite fille de ce beau vieillard aux cheveux blancs frisés, de belle tournure , épouserait un jour son neveu à lui !

Mon grand père à eu les honneurs du Larousse qui le reconnaît comme un grand Philologue . Croyant mais peu pratiquant, il le devint sérieusement passé 55 ans .

Ma grand-mère elle, était morte le 10 Février 1864 à 48 ans . Elle avait été frappée terriblement par la mort de son fils Alfred .

Famille Theil et journal de l'officier de marine Alfred Theil ...

SEIZE MOIS DE COMMANDEMENT DANS LA GARDE NATIONALE PARISIENNE de NAPOLEON tHEIL (1849)

- Titre :

- Seize mois de commandement dans la garde nationale parisienne, mémoire justificatif adressé par M. Theil,... à ses collègues universitaires, à ses camarades de la garde nationale...Auteur : Theil, Napoléon (1808-1878). Auteur du texte Éditeur : P. Masgana (Paris) Date d'édition : 1849 . Identifiant :ark:/12148/bpt6k5683985s

- Source :

- Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LB55-1151

Contexte du livre de Napoleon Theil : Les Révolutions de 1848

La Révolution française de 1848 , parfois dénommée « révolution de Février », est la troisième révolution française après la Révolution française de 1789 et celle de 1830. Elle se déroule à Paris du 22 au .

Sous l'impulsion des libéraux et des républicains, une partie du peuple de Paris se soulève à nouveau et parvient à prendre le contrôle de la capitale. Louis-Philippe, refusant de faire tirer sur les Parisiens, est contraint d'abdiquer en faveur de son petit-fils, Philippe d'Orléans, le .

Le même jour, dès 15 heures, la Deuxième République est proclamée par Alphonse de Lamartine, entouré des révolutionnaires parisiens. Vers 20 heures, un gouvernement provisoire est mis en place, mettant ainsi fin à la Monarchie de Juillet.

Cette révolution sera suivie des Journées de Juin réprimées dans le sang (5 700 morts).

Fin de la Monarchie de Juillet (février 1848)

En décembre 1847, des gardes nationaux de Paris, inscrits dans la douzième légion, voulurent organiser un banquet réformiste avec comme revendication d'élargir le suffrage censitaire. Il fut interdit par le ministre de l'intérieur. Le journal Le National répliqua en convoquant le 22 février 1848, place de la Madeleine, toute la garde nationale, sans armes mais en uniforme, pour former une haie d'honneur aux convives. La garde nationale n'y répondit pas.

La Garde nationale mobile pendant les Journées de Juin 1848.

En février 1848, la garde nationale fut généralement passive aux combats. Après le départ de Louis-Philippe Ier, c'est principalement à la garde nationale que revint la tâche de rétablir l'ordre. Le 25 février, le gouvernement provisoire rétablissait dans tous leurs droits les gardes nationales que la monarchie de juillet avait dissoutes. Le 8 mars, un décret affirmait que « tout citoyen de 21 à 55 ans, ni privé ni suspendu de ses droits civiques est garde national et y exerce le droit de suffrage pour tous les grades d'officiers ». C'était la confirmation du suffrage universel. Le 26 mars, un décret confirmait que les officiers des gardes nationaux en province seraient élus dans les mêmes conditions qu'à Paris. Les colonels ne seraient plus nommés par le gouvernement.

La répression par la Garde nationale mobile de la manifestation du 16 avril 1848 marque un tournant : selon l'historien Samuel Hayat, celle-ci « permet [...] que s'estompent les différences entre l'armée, la Garde nationale fixe et la Garde nationale mobile : la Garde nationale y perd sa spécificité d'institution de représentation du peuple armé, pour devenir un corps armé uni, obéissant, et dédié au maintien de l'ordre »3.

Soulèvements de mai-juin 1848

Article détaillé : Journées de Juin.

L'insurrection du 15 mai 1848 vit une rupture entre gardes nationaux bourgeois et partis de gauche.

Les insurrections ouvrières de juin 1848 furent surtout réprimées par l'armée et les gardes nationaux parisiens appuyés par des gardes nationaux de province, essentiellement d'Amiens, Beaugency, Meung, Orléans, Pithiviers, Rouen, et Versailles4,5.

Pour aller plus loin:Wikipedia/ Garde_nationale_(France)

Discours à l’Hôtel de Ville du 25 février 1848

Histoire de la Révolution de 1848

Discours à l'Hôtel de Ville

25 février 1848

1833.[1]

Lamartine rejects the Red Flag before the Hôtel de Ville, depicting the 1848 Revolution

Lamartine devant l’Hôtel de ville de Paris le 25 février 1848 refuse le drapeau rouge — Philippoteaux.

Louis-Philippe 1er, Roi des Français pendant plus de 17 ans, abdique la veille devant l’insurrection parisienne. Le lendemain la foule brandissant des drapeaux rouges devant l’Hôtel de ville demande le remplacement du drapeau tricolore (officialisé par Louis-Philippe en 1830).

Lamartine, ministre des Affaires étrangères du tout jeune gouvernement provisoire, sort de l’Hôtel de ville et s’avance devant la foule en prononçant l’un de ses discours les plus percutant

« Voilà ce qu’a vu le soleil d’hier, citoyens ! Et que verrait le soleil d’aujourd’hui ? Il verrait un autre peuple, d’autant plus furieux qu’il a moins d’ennemis à combattre, se défier des mêmes hommes qu’il a élevés hier au-dessus de lui, les contraindre dans leur liberté, les avilir dans leur dignité, les méconnaître dans leur autorité, qui n’est que la vôtre ; substituer une révolution de vengeances et de supplices à une révolution d’unanimité et de fraternité, et commander à son gouvernement d’arborer, en signe de concorde, l’étendard de combat à mort entre les citoyens d’une même patrie !

Ce drapeau rouge, qu’on a pu élever quelquefois quand le sang coulait comme un épouvantail contre des ennemis, qu’on doit abattre aussitôt après le combat en signification de réconciliation et de paix. J’aimerais mieux le drapeau noir qu’on fait flotter quelquefois dans une ville assiégée, comme un linceul, pour désigner à la bombe les édifices neutres consacrés à l’humanité et dont le boulet et la bombe mêmes des ennemis doivent s’écarter. Voulez-vous donc que le drapeau de votre République soit plus menaçant et plus sinistre que celui d’une ville bombardée ?

[Ici, Lamartine fut interrompu par des discussions entre les émeutiers qui avaient envahi l'Hôtel de Ville et auxquels il s'adressait. Il reprit :]

Citoyens, vous pouvez faire violence au gouvernement, vous pouvez lui commander de changer le drapeau de la nation et le nom de la France. Si vous êtes assez mal inspirés et assez obstinés dans votre erreur pour lui imposer une République de parti et un pavillon de terreur, le gouvernement, je le sais, est aussi décidé que moi-même à mourir plutôt que de se déshonorer en vous obéissant. Quant à moi, jamais ma main ne signera ce décret. Je repousserai jusqu'à la mort ce drapeau de sang, et vous devez le répudier plus que moi, car le drapeau rouge que vous rapportez n’a jamais fait que le tour du Champ-de-Mars, traîné dans le sang du peuple en 91 et en 93, et le drapeau tricolore a fait le tour du monde, avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie. »

SEIZE MOIS DE COMMANDEMENT DANS LA GARDE NATIONALE PARISIENNE

NAPOLEON THEIL

1849

AVANT-PROPOS.

Le présent Mémoire, quoique destiné à la justification d'un seul, ne sera pas dépourvu d'un certain intérêt général. Il renferme quelques détails précieux qui jetteront sur plusieurs points demeurés obscurs de l'histoire contemporaine un jour ou nouveau ou plus net; et, à défaut d'autre utilité, le lecteur en tirera toujours ce profit, d'apprendre, par un frappant exemple, à quel point peut s'égarer, dans les temps de discorde civile, l'ombrageux soupçon des partis.

A MES COLLÈGUES DE L'UNIVERSITÉ;

A MES CAMARADE8 DE LA GARDE NATIONALE.

MESSIEURS

La main de la justice peut s'égarer, ce qui n'arrive que trop souvent en France; mais quand elle reconnaît son erreur, ce qui malheureusement n'arrive pas toujours, il est d'un bon citoyen de ne pas trop se plaindre, et de borner le ressentiment des rigueurs subies, à faire des voeux, et, s'il a quelque puissance par la plume ou par la parole, tous ses efforts pour qu'une prompte réforme fasse disparaître enfin de noi Codes les monstruosités qui les déparent. Ainsi faisais-je. Rendu à la liberté, après quarante-cinq jours de détention préventive, je me taisais, jugeant le mal à peu près

- 4 -

réparé, du moins dans l'opinion, par l'ordonnance de non-lieu qui m'a fait élargir. Mais voici que l'autorité administrative, reprenant tout à coup la cause abandonnée par le Parquet, a désiré l'examiner à son point de vue, c'est-à-dire, voir s'il n'y aurait pas de quoi suspendre, là où il n'y à pas eu de quoi pendre. C'est un scrupule qui l'honore et dont je suis bien loin de lui faire reproche. Cité en conséquence devant le Conseil de préfecture, j'ai eu à m'expliquer de nouveau sur ma conduite-, et le Conseil, se déclarant satisfait de mes observations, m'a suspendu pour deux mois de mes fonctions de commandant. (Je donne à la fin de ce mémoire le texte de ce remarquable arrêt.)

Comme ici ce n'est plus seulement la main qui se fourvoie; comme j'ai la conscience de n'avoir pas plus mérité d'être suspendu que pendu, et que, une fois mon honneur en jeu, je ne sais plus me résigner, j'ai résolu d'en appeler, non point aux journaux , non point au pays tout entier, mais à vous, mes collègues universitaires, à vous, mes camarades de la garde nationale, dont je tiens à conserver l'estime.

C'est dans ce but que je publie le présent mémoire, destiné, dans sa forme primitive, à l'édification de mes juges du Conseil de préfecture, et, au besoin, du Conseil académique. J'ai pensé qu'en mettant au jour tous les actes de ma vie publique depuis deux ans, je fournirais à ceux qui pourraient désirer me bien connaître, un sûr moyen d'appréciation; car ma vie officielle, c'est moi tout entier. Je n'appartiens à aucune association secrète ou avouée; je ne fais partie d'aucun comité électoral ou autre; je n'ai jamais mis le pied dans un club ; mon action, par conséquent, bornée aux prises d'armes, aux revues, aux occasions solennelles, a été toute extérieure, toute en relief; absolument nulle en dehors de la représentation. J'emploie donc le seul moyen que j'aie de faire connaître mes idées et mes tendances, en appelant l'attention sur le rôle, modeste sans doute, mais non dépourvu de signification, que j'ai pu jouer, comme garde national, depuis deux ans. Veuillez parcourir avec moi toutes les dates importantes de cette période historique.

AVANT FÉVRIER.

Avant février, j'étais simple grenadier, et mon ambition n'allait pas plus loin. Une fois seulement l'idée me vint, ou plutôt me fut inspirée, de solliciter une lieutenance vacante dans ma compagnie. Voici la circulaire autographiée que j'adressai alors à mes camarades.

Monsieur et honorable camarade,

Une lieutenance est vacante dans la compagnie de grenadiers à laquelle nous avons l'honneur d'appartenir; j'ignore quels candidats se présenteront à vos suffrages. Quels qu'ils soient, je viens , sans hésiter ( car c'est ici une lutte de zèle et de dévouement public plutôt que de mérite personnel ) me présenter à votre choix.

La garde nationale est une institution si précieuse à l'ordre public qu'il est de la plus haute importance pour tous qu'elle comprenne toujours et ne méconnaisse jamais sa mission toute pacifique, toute conciliatrice.

Un excellent esprit l'anime ; mais la politique a ses éventualités, ses orages; il importe que, dans les situations difficiles, la voix des chefs se fasse entendre avec persuasion et fermeté.

Arrivé à l'âge où la maturité de l'esprit s'allie généralement à l'énergie du caractère ; père de famille, fonctionnaire public, formé par la nature même de ma profession à des habitudes de discipline et de règle, je crois offrir à peu près toutes les garanties qu'on peut désirer dans un chef de milice civique.

Peut-être me demanderez-vous mes opinions politiques ; les voici en quelques mots : Je veux, comme but, la liberté dans l'ordre et l'ordre dans la liberté. La liberté sans l'ordre, c'est l'anarchie; l'ordre, sans la liberté, c'est la servitude. Or, un bon citoyen ne veut ni l'une ni l'autre. Comme moyen, je veux la dynastie de juillet, et les institutions de juillet, mais dans leur sincérité , c'est-à-dire, avec toutes les conditions d'un progrès sage, d'un perfectionnement réel

Agréez, monsieur et honorable camarade, l'assurance des sentiments affectueux avec lesquels j'ai l'honneur d'être,

Tout à vous : Napoléon THEIL.

Professeur de seconde au collège royal de Henri IV. 14, rue d'Enfer.

Vous voyez, messieurs, par cette circulaire, que je ne suis pas de ceux qui prévoyaient, il y a deux ans, l'avènement de la République, encore moins de ceux qui le préparaient; à moins toutefois que les idées et les sentiments que j'ai répandus ci et là dans quelques écrits universitaires ne constituassent à mon insu une propagande républicaine et que je ne fusse ainsi républicain sans m'en douter. La chose n'est pas impossible. Beaucoup, après février, se sont tout à coup trouvés républicains de la veille, qui l'étaient à de moindres titres. Quoi qu'il en soit, la République étant survenue et tout le monde s'étant empressé de la saluer, je fis comme tout le monde, je l'acceptai, mais sincèrement, sans arrière-pensée, comme une heureuse promesse, comme une douce et sainte espérance qui souriait à mes voeux de bon citoyen. Revenons à ma circulaire ; elle n'eut aucun succès, car j'étais fonctionnaire public, et les fonctionnaires en ce moment n'étaient pas en faveur. Sans cette détestable note que j'avais invoquée, dans ma bonhomie, comme une puissante recommandation, j'étais lieutenant d'emblée. Je restai grenadier, ne voulant pas cesser d'être fonctionnaire. Étrange renversement! j'étais suspect alors à la garde nationale comme employé du gouvernement; aujourd'hui je suis suspect au gouvernement comme officier de la garde nationale. Ma vocation, je le crains bien, est d'être suspect sous tous les régimes.

Le pont de l'Archevêché gardé par des troupes pendant la révolution de 1848 - Musée Carnavalet.

Février 1848.

Février arriva donc. Mon rôle, messieurs, dans les deux journées qui changèrent si inopinément la forme du gouvernement de la France, n'eut rien de particulièrement saillant; il fut tout bonnement celui d'un honnête et paisible citoyen qui déplore la guerre civile, quelle que soit la cause qui la provoque, et dont la première pensée est et sera toujours d'arrêter le plus tôt possible l'effusion du sang. M. Boulayde la Meurthe, alors colonel de la 11e légion, aujourd'hui vice-président de la République, pourrait vous dire, s'il a bonne mémoire et je crois qu'il se souvient assez , quel plan de pacification, conçu par moi et adopté par lui, allait être mis à exécution au moment où nous fut apportée la nouvelle de l'abdication du roi et de l'établissement d'une régence. Il pourrait vous dire aussi avec quel sentiment de bonheur cette nouvelle, qui avait tout à coup fait taire la voix du canon, fut généralement accueillie dans nos rangs. Quant à moi , je vous le confesse, dussé-je me compromettre sans retour, j'en versai des larmes de joie. C'est ce que me rappelait, il y a quelques jours, l'ancien chef de ce bataillon, M. Tilliard. Convenez-en, on ne pouvait pas raisonnablement s'attendre, le matin du 24 février, à la République pour le soir.— Sont-ce là tous mes souvenirs personnels se rattachant à cette époque? Non; il en est un qui ne s'effacera jamais de ma mémoire, bien qu'il paraisse s'être beaucoup obscurci dans celle du personnage éminent, héros immortel de la scène que je vais vous raconter.

LAMARTINE ET LE DRAPEAU ROUGE.

C'était le 25 février. Mon service fait à la mairie, j'étais allé, mon fusil sur l'épaule (car, en ces jours de confraternité militaire, un fusil laissé au corps-de-garde est toujours un fusil perdu), voir ce qui se passait du côté de l'Hôtel-dc-Ville. Il s'y passait des choses effrayantes. La foule, profondément agitée, demandait la substitution du drapeau rouge au drapeau tricolore. Des cris de mort, dirigés surtout contre M. de Lamartine qu'on appelait légitimiste, carliste, henriquinquiste, s'élevaient de toutes parts, et les flots toujours plus compactes, toujours plus furieux de cette multitude ondoyante allaient battre les grilles ébranlées, les grilles mal défendues de l'hôtel. Je frémis à ce spectacle. J'essayai, dans quelques groupes, de défendre le drapeau tricolore et M. de Lamartine. Mais mon éloquence faillit me coûter cher. « Qu'il vienne donc , votre Lamartine (votre Martine, disaient d'autres), proclamer devant nous la République ! Mais il ne le fera pas ! Il aurait peur que ça l'étrangle ; mais il n'y perdra rien ; car il sera étranglé tout de même; et vous aussi, si vous continuez à nous emb... » Effrayé de ces dispositions de la foule, je résolus de parvenir, à tout prix, auprès de M. de Lamartine et de le prévenir. Deux heures je luttai pour arriver jusqu'à la grille, espérant, grâce à mon uniforme, pouvoir pénétrer dans l'intérieur. Impossible. L'idée me vint enfin de tenter l'entrée par la porte opposée. Je m'y rendis. Elle était également assiégée, également inabordable. Par bonheur, un détachement de gardes nationaux, grenadiers comme moi, vint à passer, conduisant à l'Hôtel-de-Ville je ne sais plus quel convoi. Je me mis à la suite et franchis le seuil. Mais je n'étais pas au bout de mes fatigués. Il fallait arriver jusqu'au siège du gouvernement. Or, l'escalier qui conduisait à ce sanctuaire, était formidablement gardé par des sentinelles de tout costume et de toute

— 6 —

couleur, par des élèves de toutes les écoles, et nul ne montait sans un laisser-passer C.IÏ bonne forme. J'eus beau (selon le conseil de mon camarade; car j'avais un camarade, venu avec moi de la mairie du 11e, mais dont le nom m'échappe), j'eus beau, dis-je, prétexter une mission du maire de mon arrondissement, la. garde fut inexorable. En toute autre circonstance, j'aurais renoncé à mon entreprise ; mais au pied même de cet escalier, assiégé par une masse de personnes de toute condition , les discussions sur le drapeau rouge se continuaient avec fureur : les mêmes cris de mort se faisaient entendre ; je persévérai. Bien m'en prit; car un instant après, trompant la vigilance des gardes, je pus me glisser jusqu'au premier étage, dans une petite salle pleine comme un oeuf, et sur laquelle s'ouvrait une sorte de guichet par où les membres du gouvernement provisoire venaient haranguer le peuple, c'est-à-dire les délégués introduits. Au moment où j'arrivai, M. de Lamartine était justement à ce guichet, cherchant à se faire entendre, mais n'y pouvant réussir. Sa voix, dès qu'il ouvrait la bouche, était couverte par les cris d'un jeune homme qui tenait à la main ou au bout d'un fusil une pétition où on lisait en grosses lettres : Organisation du travail. Ce jeune homme voulait à toute force être introduit dans la salle même des séances du gouvernement. Le tumulte ne faisant qu'augmenter, M. de Lamartine se retira, et la foule désappointée se mit en devoir d'enfoncer la cloison. L'indignation me saisit. Je pénétrai, en me faisant jour à coups de crosse sur les pieds de mes voisins, jusqu'à cette cloison et mettant mon fusil en travers : on ne passe pas, criai-je. Quelques furieux essayèrent de m'arracher mon fusil. Prenez garde, leur dis-je; il est chargé de trois balles, et, comme j'avais la main sur la détente, la foule, chez qui domine toujours l'instinct de la conservation , s'écarta aussitôt. En ce moment parut au guichet un nouvel orateur, qui espérait être plus heureux que M. de Lamartine. C'était Louis Blanc. Mais, à son arrivée, la même scène recommença : Laissez passer, criait-on, la pétition pour l'organisation du travail.' Place à la pétition! Et la foule s'ébranlait, et tous les efforts réunis se portaient vers la cloison. Elle allait céder, quand un ouvrier, enlevant dans ses bras vigoureux le jeune orateur prêt à se retirer aussi, le présenta à la foule et, grâce à l'aide que je lui prêtai, le maintint au-dessus de toutes les têtes, réclamant pour l'ami des travailleurs quelques instants de silence. On fit silence. Louis Blanc, visiblement ému d'abord, se remit par degrés ; sa parole bientôt devint nette, ferme, éclatante; sa phrase même eut quelque chose d'académique dont je fus frappé. Quelle fut la substance de son discours ? Des promesses, si je m'en souviens bien , en composaient tout le fond. Pour la foule c'est beaucoup. L'effet fut prompt ; le calme se rétablit et de vifs applaudissements suivirent l'orateur dans sa retraite. Comme je le portais, je fus nécessairement de sa suite et je pus, grâce à cette circonstance, pénétrer jusque dans ce long corridor où fonctionnait l'imprimerie du gouvernement, fabriquant force décrets, et où Lagrange, gouverneur de l'Hôtel-de-Ville, allait et venait, suant, soufflant, fort affairé et agité. Je fus arrêté à la porte du fond par un factionnaire garde national. Je me mis en faction à l'autre battant de cette porte et j'attendis. Au bout d'une demi-heure, mon homme s'étant absenté, je pus m'insinuer jusqu'à l'entrée d'une seconde pièce, antichambre du gouvernement provisoire, dans laquelle siégeait M. Flottard, aujourd'hui conseiller de préfecture, à qui je dois peut-êlre un de mes deux mois de suspension , sinon tous les deux. (Ces vieux républicains sont très-rigides en fait de discipline, surtout quand ils croient voir poindre à l'horizon le spectre de la monarchie). Je trouvai en faction à cette porte et faisant son service avec une sévérité remarquable , le citoyen Malefille, alors rédacteur du National, et naguère ambassadeur de la République en Portugal. Je lui demandai sa consigne et m'associai à sa dure besogne, en attendant l'arrivée de M. de Lamartine, à qui j'avais fait dire par M. Carnot, je crois, qu'on le demandait pour une communication importante. Il parut enfin. J'allai à lui, je lui exposai la gravité de la situation, et comme en ce moment la foule qui encombrait la petite pièce au guichet, poussée en avant par le flot populaire qui montait toujours, venait d'envahir la longue salle que longe le corridor, je l'y entraînai avant qu'il eût eu le temps de se reconnaître, sûr de son triomphe , s'il parlait. Je lui présentai une chaise; il y monta et, le silence s'étant fait, il prononça cette magnifique harangue, dont Lagrange, écho un peu bruyant, transmettait quelques lambeaux par une fenêtre à la foule pressée dans la cour. Ce que j'avais prévu arriva. Le peuple subit l'ascendant de cette magique parole. Mais si l'enthousiasme était au comble dans cette salle, il y avait sur la place même de l'Hôtel-de-Villeune autre foule dont les vociférations parvenaient jusqu'à nos oreilles: c'était celle là qu'il fallait surtout calmer. L'orateur,satisfait de son succès, se disposait à

- 7 —

rejoindre ses collègues ; mais je le tenais par le bras et lui déclarai que je ne le lâcherais point qu'il n'eût paru au balcon et remporté un nouveau triomphe. Il hésitait; je l'entrainai. Arrivé là, il monta sur un fauteuil, fit signe de la main qu'il allait parler, parla, et le seul mot de république, descendu de ses lèvres sur la foule attentive, suffit pour changer la Colère en ivresse, les cris de mort en frénétiques acclamations. Cependant que faisais-je? mon rôle de grenadier, représentant de la garde nationale. Pendant tout le temps que parla M. de Lamartine, je fus à côté de lui, mon énorme bonnet à poil sur la tête, ma main gauche placée sur le canon de mon fusil, la main droite appuyée sur la poitrine de l'orateur. Pourquoi cette altitude? quelle inspiration me la faisait prendre? Sans doute j'avais compris instinctivement que, lorsqu'un orateur suspect à la foule prend la parole devant elle en de si critiques conjonctures, il est bon que les battements de son coeur, interrogés et pris en quelque sorte à témoin, répondent de la sincérité de son langage.

Ce même jour, à six heures du soir, je fus chargé de porter, de l'Hôtel-de-Ville au ministère de l'intérieur, une dépêche qui donnait l'ordre à je ne sais quel officier d'aller, avec son détachement, prendre au Palais-Royal, pour la transporter de là au Trésor, une somme de vingt millions, trouvée dans les caisses de la liste civile, ainsi que des diamants. Comme j'étais exténué de fatigue et mourant de faim, je remis la dépêche à un élève de Saint-Cyr, messager de l'Hôtel-de-Ville, que je rencontrai à cheval devant la mairie du dixième arrondissement.

Tels sont , messieurs, mes souvenirs de grenadier, et la part que j'ai prise comme tel à la révolution de février. En juillet 1830, j'avais, pour tout exploit, sauvé deux Suisses de la caserne Babylone, ce qui m'avait rendu, je l'avoue, plus heureux et plus fier que si j'en eusse tué dix. En février 1848, j'ai ravagé ma garde-robe pour déguiser trois gardes municipaux de la caserne des Célestins, pris à la préfecture de police et dirigés sur la mairie du onzième arrondissement; de plus, j'ai un peu contribué, vous avez vu comment, à sauver le drapeau tricolore et peut-être M. de Lamartine. Je crois qu'il y a progrès, et qu'on ne peut guère se refuser à voir en moi déjà un garde national sauveur, sinon conservateur.

1833.[1]

Lamartine rejects the Red Flag before the Hôtel de Ville, depicting the 1848 Revolution

Lamartine devant l’Hôtel de Ville de Paris le 25 février 1848 refuse le drapeau rouge

| Peintre Henri Félix Emmanuel Philippoteaux (1815–1884) |

|---|

Avril 1848. — Commandant.

J'arrive au commandant, qui seul est mis en cause. Ma nomination, messieurs, date des élections générales. Lorsqu'elles eurent lieu, au commencement d'avril, j'étais à Limoges, chargé par M. Carnot, ministre de l'instruction publique, d'une mission toute de confiance. C'est dire que si par hasard l'intrigue, qui se glisse partout, a eu, ce que j'ignore, quelque part à mon élection , je dois en être fier; car l'intrigue désintéressée, officieuse, est fort rare; elle est un hommage à celui à qui elle profite, et il est beau de faire mentir le proverbe : les absents ont tort. Il est vrai que ce qui m'arrive pourrait le justifier. Peut-être, en effet, présent ne m'eût-on pas élu; ce qui m'eût épargné le double désagrément d'une détention de six semaines et d'une suspension de deux mois; mais il était écrit sans doute que je passerais par ces deux épreuves, et c'était là le but providentiel de ma mission.

Mission à limoges.

Pourquoi ne vous parlerais-je point, en passant, de cette mission ministérielle qui se rattache d'une façon si étroite à ma destinée militaire? Laissez-moi vous en dire deux mots; elle ne manque pas d'originalité.

Ma mission à Limoges, messieurs, était d'aller pacifier le lycée où de graves désordres avaient eu lieu, à la suite et à l'imitation de ceux du lycée de Poitiers. Pacifier! étrange début, direz-vous, pour un futur conspirateur. Croyez-moi pourtant, rien n'allait mieux à mon caractère. Aussi mon intervention fut-elle couronnée d'un plein succès. Quelques mots paternellement sévères, mais qui n'avaient, je l'avoue, rien de pédant, suffirent pour faire rentrer dans le devoir ces jeunes gens égarés. Leur soumission fut si prompte, si entière, que je voulus les en récompenser par une fête de famille. Quelle fut cette fête de famille et d'où m'en vînt l'idée ? Je le donnerais à deviner en mille à l'éminent Prélat qui, avant février, sur un simple fragment de discours, m'a foudroyé comme impie, et aux modérés qui, aujourd'hui, sur le bruit de mon arrestation, m'anathématisent sans doute comme républicain forcené. Écoutez bien ceci : J'avais appris, par les détails qui me furent donnés sur la marche de l'esprit public à Limoges, que, dans toutes

les solennités populaires, le clergé avait été laissé à l'écart. J'en fus affligé; car, selon moi, la République, la vraie, la bonne , celle qui me sourit, n'exclut aucun de ses enfants; elle les groupe tous avec le même amour autour de son giron maternel, et elle ne souffre pas que ce qui est fête pour les uns puisse être deuil pour les autres. Je résolus de réparer ce fâcheux oubli, et j'imaginai, dans ce dessein, de faire planter, dans la cour du lycée, un mai que le clergé serait appelé à bénir. Représentant d'un ministre, j'étais omnipotent ; la cérémonie eut lieu avec tout l'éclat convenable, et voici l'allocution que je prononçai à celte occasion. Homme d'ordre, je conserve mes discours :

Jeunes gens,

Pour sceller votre réconciliation avec vos excellents chefs, pour célébrer votre retour à l'ordre et à la discipline , je vous ai promis une fête de famille. Je tiens parole. Une fête patriotique , n'est-ce pas aujourd'hui une fête de famille, une fête de frères?

La cérémonie qui nous rassemble a un sens profond. Je désire que vous en soyez pénétrés. Cet arbre que vous plantez , c'est une pensée que vous gravez dans votre mémoire; c'est un monument destiné à vous rappeler sans cesse, au milieu de vos jeux les plus folâtres, le souvenir et en quelque sorte l'image de la patrie. La patrie française vient, comme cet arbre, d'être transplantée sur un sol nouveau, le sol de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Comme cet arbre, elle a besoin de croître et de se fortifier. Toutefois, la similitude n'est point parfaite. Cet arbre transplanté trouvera naturellement dans la terre les sucs nourriciers qui alimentent la sève ; l'air lui apportera de lui-même les éléments vitaux qu'il recèle; en un mot, il croîtra sous les seuls auspices, sous la seule influence de la nature, sa mère. Il n'en est pas ainsi de la patrie; pour grandir, pour se développer, pour acquérir le degré de force et de puissance que ses destins lui promettent, elle a besoin du concours de tous ses enfants. C'est en elle-même, en elle seule, qu'elle doit puiser les éléments de sa force et de sa vie.

Comprenez-vous, jeunes gens, le sens de cette fête symbolique ? Cet arbre est là pour vous dire sans cesse : travaillez, enfants: cultivez votre intelligence; développez par la culture intellectuelle et morale les riches facultés, les nobles instincts que Dieu a déposés dans vos âmes; devenez de bons citoyens, c'est-à-dire des hommes éclairés, moraux, religieux, laborieux. C'est ainsi que vous féconderez le sol de la patrie ; c'est ainsi, et seulement ainsi, que vous parviendrez à former, selon le voeu de la République, une nation d'hommes vraiment libres, vraiment égaux , vraiment frères.

Et vous, ministres de l'Évangile, dont la mission est ici-bas de prier et de bénir, appelez sur cet arbre, emblème de la France nouvelle, les bénédictions de celui sans qui rien ne saurait croître et prospérer sur la terre. Je suis heureux de voir la religion s'associer à l'oeuvre de régénération qui commence en ce moment. Ce concours est à la fois pour elle une sanction et un gage d'avenir. Je vous en remercie au nom de la République.

Après moi, M. l'abbé Gattrez, recteur de l'Académie, M. Delor, curé de Saint-Pierre, M. Ubertin, proviseur du lycée, prirent successivement la parole et dirent d'excellentes choses. Bref, tout se passa le mieux du monde, et un bon exemple avait été donné.

Mais là ne se borna point mon intervention pacifique. Limoges se trouvait dans une situation cruelle. Deux clubs rivaux, entre lesquels se partageaient les sympathies de la population, s'observaient avec colère et une collision était imminente. C'était là, comme ailleurs, l'éternelle querelle de l'ouvrier et du bourgeois. On tremblait. Or, j'avais des amis, des camarades d'enfance dans les deux camps; je n'étais compromis dans la querelle par aucun antécédent ; j'étais dans d'excellentes conditions pour le rôle de conciliateur : je le pris. Je me présentai dans les deux réunions, porteur de bonnes paroles, et je reçus mission, des deux parts, de négocier une paix honorable. La tâche était délicate; elle demandait force ménagements, beaucoup de discrétion, de patience et d'activité. Je fis de mon mieux ; voici la circulaire que j'adressai aux habitants :

Habitants de Limoges,

Souffrez qu'un enfant du pays, dont le coeur fut toujours avec vous, vous adresse, à la veille d'un grand acte de souveraineté nationale, quelques paroles de conciliation et de paix.

La France est enfin délivrée du joug odieux qui pesait sur ses destinées ; la monarchie n'est plus; nous l'avons brisée , et tous les peuples, à notre exemple, se lèvent pour s'affranchir. Le jour approche où l'humanité, rentrée dans les voies providentielles,ne formera plus qu'une seule et même famille. Déjà l'édifice d'union, de charité et de paix qui doit l'abriter tout entière, surgit du sol; et ces mois de Liberté, d'Égalité, de Fraternité, que la France, éternelle initiatrice des nations, a inscrits sur son glorieux drapeau, seront bientôt, sur toute la terre, de vivantes réalités.

Plein de ces pensées consolantes , ivre d'enthousiasme et d'espoir, le coeur tout ému de

l'admirable spectacle qu'offre au monde, en ce moment, l'héroïque population de Paris, je

suis venu parmi vous remplir une mission de confiance dont m'a chargé le ministre de l'inslruction

Heureux de revoir ma ville natale , après une révolution si belle, pressé

de mêler ma joie à celle de mes amis d'enfance, je suis accouru, négligeant volontiers des intérêts pour des affections

Le dirai-je? à peine entré dans vos murs, j'ai senti mon coeur se serrer ci la tristesse succéder à ma joie. Vainement je cherchais autour de moi l'enthousiasme , l'élan , l'animation calme et confiante de la capitale ; une cité morne, inquiète, voilà ce qui s'offrait à mes regards ; je ne retrouvais plus l'image de ce que je laissais.

Pourquoi, chers concitoyens, pourquoi, dans votre ville, cet aspect désolé? Dans ma douloureuse surprise, j'ai interrogé vos coeurs, j'ai sonde votre pensée, et tous je vous ai trouvés unanimes. Tous , vous vous réjouissez de la chute du régime monarchique ; tous , vous avez salué avec la même espérance l'avènement de l'ordre nouveau ; vous n'avez tous qu'un même voeu; toutes vos poitrines battent à l'unisson. Pourquoi donc, je le répète, cette profonde tristesse? Pourquoi, lorsque l'aurore d'une civilisation nouvelle, objet de vos communs désirs, commence a poindre sur l'horizon de votre pairie , ne vous unissez-vous point dans une joie commune? Qui peut paralyser ainsi l'élan de vos âmes, arrêter votre industrie, suspendre, vos transactions commerciales?

Citoyens, je vais vous le dire , car j'ai mis le doigt sur votre plaie. Vous êtes tristes, parce que vous vous méconnaissez mutuellement, parce que vous ignorez jusqu'à quel point vos âmes sympathisent, jusqu'à quel point vos volontés sont d'accord. Vous êtes sous l'empire de préventions injustes. Des souvenirs d'un autre temps importunent voire imagination, et vous empêchent d'apprécier avec justesse le caractère de voire époque, la profonde différence des idées, des sentiments et des moeurs; et il arrive ainsi que des hommes qui n'ont qu'un seul drapeau, qu'une seule et même devise, se retranchent dans deux camps, comme deux armées ennemies.

Il est temps, citoyens, de mettre un terme à ces funestes malentendus, de dissiper ces préventions déplorables. Pour vous unir, que faut-il? quelques minutes de contact et de libre effusion Entrez donc en communication, mêlez-vous, touchez-vous ; vous êtes plus semblables et plus frères que vous no le croyez.

Oui, bourgeois, vous reconnaîtrez que ces ouvriers dont on cherche à vous épouvanter ont de belles et grandes âmes ; sous la rudesse des formes et l'aspérité du langage, vous trouverez les sentiments les plus généreux, les aspirations les plus nobles; vous serez étonnés des trésors de patience, de résignation, de dévouement, de courage, que recèlent ces natures souvent incultes.

Et vous, ouvriers, je vous le dis : Ces bourgeois qu'on vous a signalés comme des égoïstes, comme des tyrans, heureux de vous exploiter et de vivre de vos sueurs, ces bourgeois ont, comme vous, des entrailles. Eux aussi ont au coeur ce que Dieu donne à tout homme en l'animant de son souffle, je veux dire un foyer d'amour et de charité; tous se sentent sollicites par de brûlantes sympathies; tous sont également impatients de réaliser l'Egalité et la Fraternité. Mais, comme vous, ils sont enlacés par des liens qu'il faut dénouer ei non briser ; et, comme vous, ils disent, dans une mortelle angoisse : Que faire pour y arriver sans secousse, sans cruels désastres, sans sacrifices humains? Question terrible qui se dresse devant tout comme un fantôme et qui cessera d'être menaçante quand vous l'envisagerez avec calme, union et ferme volonté.

Ouvriers et bourgeois, vous le voyez, ce qui vous divise, ce n'est pas le coeur ; par le coeur, vous êtes déjà frères. Ce qui vous divise , c'est la vicieuse organisation des choses. Unissez vous donc pour la changer pacifiquement, pour aviser de concert aux moyens de déblayer ce qui reste encore des débris du vieux monde, et construire le inonde nouveau.

Au nom de la France qui a tant besoin de consolider son oeuvre et de développer sa conquête; au nom de l'Europe, qui a sur nous les yeux fixés, et attend de notre altitude son salut ou sa perte ; au nom de l'humanité tout entière, intéressée à la concorde, à l'entente de tous les membres de la famille française; au nom du présent, au nom de l'avenir, citoyens de Limoges, fraternisez ! Venez confondre dans une sorte de communion patriotique vos voeux, vos espérances et vos joies; qu'une fête solennelle vous rassemble lous autour d'un symbole d'union et de paix. Contribuez par ce noble exemple à fonder plus étroitement que jamais l'unité française , première assise de l'unité européenne. Par là vous assurerez la sécurité, la prospérité du présent, vous préparerez les voies de l'avenir.

Quant à moi, qui vous adresse ces paroles sorties du coeur, je serai heureux, si je puis, en quittant votre cité rendue au calme et à la joie , aller dire à vos frères de Paris qu'ils n'ouï pas le privilège du patriotisme et que vous êtes en tout dignes d'eux.

Napoléon THEIL.

Cette espèce de proclamation, répandue à dix mille exemplaires, produisit sur les esprits un heureux effet. Le sentiment de paix dont j'étais animé se communiqua rapidement à la population tout entière. Les clubistes les plus rebelles, pris à part et catéchisés à huis clos; furent ébranlés. La fusion tant désirée allait enfin s'opérer, lorsque arriva de Paris un délégué du club des clubs, dont la malencontreuse présence gala tout. J'aurais lutté contre cette influence funeste, et triomphé, je n'en doute pas, si j'avais pu prolonger encore mon séjour à Limoges. Mais ma mission avait une limite, mon budget aussi; je dus partir.

1.

— 10 —

17 avril. — les ouvriers du Champ-de-Mars».

De retour à Paris le 17 avril, huit jours après ma nomination de commandant, on eût dit que j'arrivais tout exprès pour entrer en exercice, même avant d'être équipé. A peine en effet avais-je eu le temps d'embrasser ma femme et mes enfants , que déjà j'étais à la tête de mon bataillon , qui fut longtemps sans soupçonner ma présence; et plus d'un se demanda quel était ce personnage qui, un bonnet de police sur la tête et le briquet à la main, marchait flanqué de. l'adjudant-major, avec l'air du commandement. C'est que ce jour là l'Hôtel-de-Ville était menacé, disait-on, par deux cent mille ouvriers réuni» au Champ-de-Mars, et il n'y avait pas un moment à perdre. C'était heureusement une fausse alerte. Mais vous voyez, messieurs, que, quand le devoir m'appelle, je met» volontiers de côté non-seulement les excuses les plus plausibles, mais, ce qui a peut être bien aussi son mérite, la coquetterie du métier. Car, ce jour-là, je vous l'assure, je n'étais pas un brillant commandant.

18 avril. — Club de la Jeune-Montagne.

J'ai dit en commençant que je n'avais jamais mis le pied dans un club. Je me suis trompé. Quelques jours avant les élections, lorsque la fermentation excitée dans les esprits par l'approche de cette solennelle et décisive épreuve était au comble, et qu'à tous les coins de rue, sur toutes les places publiques, se faisait une active et ardente propagande, il m'est souvent arrivé d'aller me mêler à ces clubs en plein vent et d'y prendre la parole, pour rectifier mainte idée erronée que la foule semblait accueillir avec faveur, pour ramener l'auditoire exalté à des sentiments plus pacifiques, plus fraternels ; il m'est arrivé même de paraître dans un club proprement dit. Ce que j'y vis, ce que j'y fis mérite d'être raconté. Il y avait, rue Neuve-des Poirées, au rez de-chaussée du bâtiment des concours, un club appelé, je crois, club de la Jeune-Montagne. Ce club, présidé par un citoyen Michelot (Juin-d'Allas), que la justice criminelle a depuis revendiqué comme un de ses hôtes légitimes, était la terreur du quartier. Les motions les plus incendiaires y étaient constamment à l'ordre du jour, et malgré le profond dégoût qu'inspiraient à tout le monde les discours qui s'y débitaient, nul n'osait élever la voix dans ce pandémonium révolutionnaire. Je fus tenté de voir ce qui s'y passait, et un soir, le 18 avril, je crois, je m'y rendis. J'y fus témoin d'une scène admirable. On agitait, ce soir là, la question de savoir s'il ne fallait pas, par une manifestation imposante, obtenir que l'époque des élections fût reculée et, de plus, qu'aucune troupe n'entrât dans Paris. La manifestation était tout organisée pour le lendemain ; il s'agissait d'engager la population du club à s'y rendre. La cause du désordre paraissait gagnée, lorsque tout à coup parurent à la tribune deux jeunes gens, membres d'un club voisin, et venus à celuici eu visiteurs. L'un d'eux demanda la parole et l'obtint, non sans difficulté. Il se mit à combattre avec énergie, et dans un langage aussi élégant que facile, les deux motions dont le succès paraissait assuré. L'étonnement, la colère s'empare du bureau; le président déclare qu'on ne peut pas entendre plus longtemps un orateur qui manque au respect dû à l'assemblée et qui veut tromper le peuple. A ces mots, le jeune homme se retourne, et, apostrophant directement le président : « Tromper le peuple, dites-vous ; oui, vous avez raison; quelqu'un ici veut tromper le peuple, et ce quelqu'un, c'est vous! c'est vous qui, pour mieux l'abuser, pour vous jouer plus sûrement de sa simplicité, de sa candeur, affectez de vous dire ouvriers. Ouvriers, vous! vous mentez! jamais vous ne l'avez été. Montrez vos mains! ou plutôt, qu'ai-je besoin de vos mains? ma preuve, c'est le langage que vous venez de tenir, ce sont vos calomnies contre l'armée. Jamais un ouvrier n'eût parlé, comme vous l'avez fait, de ses braves frères qui sont sous les drapeaux ! Vous n'êtes, vous, que des artisans de discorde et de guerre civile ! et je vous dénonce ici comme tels! justifiez-vous I » A cette foudroyante apostrophe, le président restait muet, anéanti ; il était pâle; ses lèvres tremblaient; un silence profond régnait dans toute la salle. Il se lève enfin, et, d'une voix altérée : « Citoyens, dit-il, permettrez-vous qu'on insulte impunément votre président? » Personne ne bougeait, ni ne répondait ; on n'entendait qu'un léger frémissement dans l'auditoire. Le jeune homme était resté à la tribune, et, les bras croisés sur la poitrine, la tête haute, attendait. Sur un signe du président, quelques hommes qui se trouvaient au pied de la tribune se jettent sur lui; le saisissent par ses vêtements et le précipitent. Ils allaient lui faire un mauvais parti, et ce ne fut qu'un cri dans toute la salle; mais aussitôt plusieurs jeunes ouvriers, membres du club, s'élancèrent, l'arrachèrent de leurs mains, et lui faisant un rempart de

— 11 — leurs corps : « Arrière ! crièrent-ils; respect à la liberté de la tribune! » Ils firent retirer l'imprudent orateur dans un coin de la salle, où il demeura sous leur protection. Cependant je m'étais élancé moi-même, et demandai à parler. Le bureau refusait ; mais un personnage mystérieux, un vieux montagnard qui se promenait, l'écharpe au bras, dans l'allée ménagée au milieu de la salle, fit signe qu'il fallait m'entendre. On m'entendit. Je repris la thèse du jeune orateur, mais avec plus de ménagements dans la forme ; je supposai au bureau les meilleures intentions; mais, tout en reconnaissant sa bonne foi, je devais lui faire remarquer qu'il se trompait, et que ce qu'il regardait comme des mesures salutaires pouvait avoir pour le pays les conséquences les plus désastreuses. Je m'adressai, en plaidant la cause de l'armée, à tout ce que le coeur du peuple renferme de noble et de généreux. Je fus compris, et quand je descendis de la tribune, après avoir été vivement applaudi, chacun me pressait la main en disant : « Vous avez raison, citoyen ; nous n'irons pas à la manifestation. » Je fus arrêté au passage par le vieux montagnard; il me serra la main à me la briser pendant près de cinq minutes, me félicitant tout bas et à l'oreille; car il avait une extinction de voix. C'était, disait-il, la cinquième nuit qu'il passait blanche, son service à l'Hôtel-de-Ville étant on ne peut plus pénible. Ce montagnard, je le revis deux jours après, le 20 avril, au pied de l'arc de triomphe, à cheval et caracolant dans le cortége du gouvernement provisoire. Qu'était devenu, demanderez-vous, le courageux jeune homme, et qui était-il? Ce jeune homme, messieurs, avait pu s'esquiver pendant mon discours : c'était un élève de l'École normale, aujourd'hui professeur; il s'appelle Clémencet. Vous voyez, messieurs, que l'Université n'est pas toute composée de boute-feux, et qu'elle a dans son sein des missionnaires de paix qui savent élever la voix quand la tempête gronde.

20-21 avril

Le 20 de ce même mois, jour de solennelle revue, j'étais équipé de pied en cap , conformément à l'ordonnance. Ce jour-là, messieurs, mon rôle fut entièrement passif, et je n'ai rien à vous signaler, sinon que, après avoir été mouillé jusqu'aux os par la pluie fine qui tomba dans la matinée, je restai dix-sept heures à cheval, au pied de l'estrade de l'Arc-de-Triomphe, sans descendre, sans boire ni manger; il est vrai que j'étais ivre d'enthousiasme, et qu'on ne sent guère l'aiguillon de la faim quand on voit défiler devant soi 300 ou 400,000 hommes en armes, saluant avec des transports de joie et fies chants d'allégresse l'aurore d'une ère nouvelle, toute de paix et de fraternité. On croyait cette ère enfin venue; ce n'était, espérons-le, qu'une erreur de date.

73e de ligne. — MARÉCHAL Ney.

C'est, je crois, le lendemain de cette journée que se noua, au milieu de la bière et du punch, le lien de fraternité qui devait unir la 11e légion et le brave 73e de ligne, dont un bataillon était venu à Paris recevoir le drapeau. Une scène touchante et tout à fait improvisée signala le départ de ce bataillon retournant à Blois. Beaucoup de gardes nationaux avaient voulu lui faire la conduite. C'est moi qui commandais le cortége. Arrivé dans la rue d'Enfer à la hauteur de l'avenue de l'Observatoire, un souvenir me frappa ; je songeai à 1815 et à cet humble monument qui, solitairement adossé au mur de la Chartreuse, reçoit de temps en temps le culte discret de quelque vieil invalide, apportant pour offrande une prière avec un bouquet d'immortelles. Je donnai aussitôt les ordres nécessaires pour que la colonne, dirigée de ce côté, allât se ranger en bataille devant l'emplacement funèbre. Après avoir fait présenter les armes et battre aux champs : «Soldats, m'écriai-je, c'est ici qu'il y a trente-trois ans, l'illustre maréchal Ney, surnommé le brave des braves par les soldats de l'empereur, a été fusillé sans pitié. Son crime était de n'avoir pas su résister à la puissance des souvenirs, à l'entraînement de la reconnaissance et de l'amitié, au prestige vainqueur du nom de Napoléon. La restauration a flétri celte grande renommée militaire; il appartient à la République de la réhabiliter. Soldats! genou, terre! Drapeau sans tache, drapeau vierge de la République nouvelle, incline-toi devant ce monument d'un des plus nobles fils de la France. Gloire, gloire immortelle à la mémoire de Ney ! »—Messieurs, ne jugez pas avec le sang-froid de notre époque blasée les inspirations de ce temps-là!— La colonne se releva émue jusqu'aux larmes, reprit, silencieuse et recueillie, sa marche un moment interrompue, et ne sortit de la méditation où elle paraissait plongée qu'à la barrière de la Glacière, où les chants patriotiques, entonnés d'une commune voix, firent succéder à la morne tristesse des impressions récentes les joyeux élans de l'enthousiasme. A Gentilly, le cortège s'arrêta,

- 12 —

et les adieux pleins d'effusion se firent autour d'un tonneau de vin qu'une souscription improvisée avait, en quelques minutes, fait dresser en plein air, et que d'officieux échansons, prodigues avec discernement, vidèrent en moins d'une heure, sans qu'il résultât de ces libations fraternelles d'autre ivresse que celle de la joie.

1er mai. — BLOIS.

Nous nous quittâmes, mais pour bientôt nous revoir; car les officiers du détachement, avec lesquels nous avions déjeuné le matin , nous avaient fait promettre d'être à Blois le même jour qu'eux pour assister à la réception du drapeau. Accompagné de neuf camarades , pour lesquels j'avais obtenu le passage gratuit sur les chemins de fer d'Orléans et de Tours, j'arrivai au rendez-vous le jour dit et à l'heure même où le bataillon, porteur du glorieux étendard, faisait en ville son entrée triomphale. Le régiment et la garde nationale, prévenus de noire départ, nous attendaient. Dire la joie, l'effusion qui signalèrent et cette entrevue, et les fêtes qui, pendant trois jours, se succédèrent à Blois en notre honneur, n'est pas chose possible. Heureux temps 1 jours si beaux, si purs, qu'êtes-vous devenus? Vous reverrons-nous encore? — Deux banquets nous furent offerts , l'un par la garde nationale, chez un restaurateur, l'autre par le 73e, dans les salons et sous la présidence du préfet, M. Sébire. Dans ces deux fêtes régna le plus heureux abandon , l'a plus franche cordialité. Le hasard avait fait rencontrer là, après vingt ans de séparation, deux compatriotes, deux camarades de collège, l'un représentant du peuple et, la veille encore, commissaire du département de Loiret-Cher; l'autre professeur dans un lycée de Paris, tous deux chefs de bataillon dans la milice civique, et comme tels placés côte à côte, sans autre préméditation. Leur reconnaissance avait été un vrai transport, et leur bonheur s'était communiqué à toute l'assistance. Les toasts s'en ressentirent, la conversation en fut empreinte. Bref, l'ivresse fut générale et prolongée; je dis prolongée, car le lendemain 3 mai, jour de notre départ, le conseil municipal de Blois, réuni par une convocation spéciale de M. Leroy, alors maire de la ville, aujourd'hui préfet du département, prit une délibération dont voici l'extrait, qui m'a été expédié sur parchemin et que je conserve religieusement parmi mes plus précieuses archives :

Extrait de la délibération du conseil municipal de la ville de Blois du 3 mai 1848.

LE CONSEIL MUNICIPAL DE BLOIS ,

Considérant que les citoyens de la 11e légion de la garde nationale de Paris dont les nomi sont indiqués ci après (1) ont été les hôtes empressés et bienveillants de nos braves et chers frères du 73e de ligne en garnison à Blois , envoyés en détachement pour la grande fête du 20 avril dernier;

Considérant que ces enfants de Paris, reçus parmi nous avec effusion et bonheur, ont demandé à être considérés comme nos concitoyens; que cette demande est un témoignage d'estime et de fraternité dont nous sommes fiers et heureux : ARRÊTE A L'UNANIMITE: Les citoyens THEIL (Jean-François-Napoléon), 1er chef de bataillon, 2e bataillon , 11 e légion, rue d'Enfer, n° 14,... et autres, sont déclarés citoyens de Blois Ils seront inscrits en tête des tables de la population de la cité. Ils seront éligibles au conseil municipal en qualité de membres honoraires du conseil. Une correspondance suivie entre eux et ceux de Blois entretiendra les sentiments d'intérêt et de fraternité entre les citoyens de Blois et leurs concitoyens d'adoption.

Copie des présentes sera adressée à chacun d'eux et restera affichée dans la salle des séances du conseil.

Fait et arrêté à Blois, les jour et an que dessus. I.a minule est signée : DARNEAUX-BERRUER, DUPOU-GENTIL, FLOCEAU, GIRAUD, LANGE, PEAK, PORCBEK-GUIBERT, CORMIER. Dr DUFAT et LEROT. Le président de la commission municipale : LEROY.

Qui nous a valu, messieurs,ce diplôme de bourgeoisie blaisoise? Seraient-ce des discours incendiaires et des toasts couleur de sang? Il y a peu d'apparence. Notre titre à cet honneur fut sans doute la modération de notre langage parfaitement en harmonie avec les moeurs

(1) voici ces noms : Bartbélemier, Dusomraerard. Lhuilier, Lhéridean, capitaines ; Fèvre, Jollnnd , lieutenants ; Lalaisse , serpent ; Fume , Marescq , gardes.

- 13 -

paisibles de la cité; à moins que nous ne le devions à une autre conformité, hélas! plus passagère, avec le génie constant de nos hôtes, je veux dire à quelques saillies heureuses, inspirées parla gaieté générale ou dues à l'influence du lieu, et qui, le soir autour de la vaste table où fumait le café, moins bouillant que notre verve, faisait dire à mon ami Ducoux, héros principal de ce tournoi d'esprit: « Messieurs, nous sommes trop aimables, embrassons-nous et que cela finisse!» Brave Ducoux! de ton temps, j'étais l'ami et le convive du préfet de police, je n'étais pas pensionnaire de la conciergerie !

15 mai

C'est moi, messieurs , le croiriez-vous, qui al arrêté le citoyen Raspail, moi qui l'ai écroué au Petit-Luxembourg. Quand je dis arrêté, entendons-nous; je n'ai jamais de moi-même arrêté personne, et je m'y sens à présent moins disposé que jamais. Voici le fait. Après une chaude journée pleine de fatigues et d'alarmes , le 2e bataillon était venu de la rue de Tournon s'échelonner sur la place Saint-Michel et dans la rue. des Francs-Bourgeois. On sait que c'est dans la maison n° 5 de cette rue que Raspail vint le soir chercher un refuge chez son fils; on vint me dire qu'il était là et m'engager à l'arrêter. Je n'eus garde ; sans mandat, sans réquisition, je n'avais pas ce droit; j'ignorais d'ailleurs les détails de l'attentat et la part que Raspail y avait-pu prendre. Je fis seulement cerner à petit bruit et observer la maison. Mais bientôt M. Magin, qui avait appris aux Tuileries la retraite de Raspail et était allé immédiatement demander à M. Marie un ordre d'arrestation, arriva avec le lieutenant-colonel Pascal, et, requis en bonne forme de prêter ma coopération , j'obéis. Il me reste de ce jour-là trois bons souvenirs : le premier, c'est ce refus d'arrêter d'office et par zèle; le second , c'est qu'au moment de partir pour la prison, j'accordai : 1° à Raspail le père, qui n'avait pris qu'un bouillon le matin et qui redoutait la cuisine, pourtant fort renommée alors, du Petit-Luxembourg, la permission de prendre quelque nourriture chez son fils: permission qui lui fut aussitôt retirée par une volonté supérieure; 2° à Raspail le fils, l'amputé, qui ne figurait point sur le mandai d'arrêt, la faveur, sollicitée par lui, d'accompagner son père en prison. Le troisième enfin, c'est que sur ma prière, transmise rapidement sur toute la ligne par les soins du capitaine Brier, et accueillie partout avec une intelligence de coeur qui honore infiniment la 11° légion, le fiacre qui, outre les trois prisonniers, contenait encore M. Magin et moi, put cheminer au pas, de la Rue des Francs-Bourgeois au Petit-Luxembourg,-à'travers une double haie de gardes nationaux, sans qu'un cri, sans qu'un mot injurieux vint blesser l'oreille de ceux sur qui s'appesantissait la main de la justice. Partout un religieux silence témoigna de ce respect profond qui est dû à la personne sacrée d'un prisonnier. Je rappelle ces faits, moins pour en glorifier la 11° légion que pour la venger de quelques regrettables paroles prononcées devant la Cour de Bourges par celui-là même qui aurait dû moins que personne perdre la mémoire de nos bons procédés.

A ces trois souvenirs, j'en puis ajouter un quatrième non moins honorable pour la 11" légion. Quand, dans l'après-midi, nous vîmes défiler, rue de Seine, un bataillon de garde nationale au centre duquel brillait, au bout d'un fusil, l'épée arrachée au général Courtais, la vue de cette épée fit naître dans toutes les âmes un sentiment pénible. On ne put s'empêcher de penser que le général ainsi désarmé et dégradé était un vieillard à cheveux blancs. Même en le croyant coupable, on déplorait cette violence.

Le député Raspail emprisonné en 1849 (lithographie).

Journée» de juin.

Nous voici arrivés à une date néfaste, aux journées de juin. Ma conduite dans ces journées funestes n'est point assez connue. C'est ma faute. Chargé, comme commandant en premier, de faire un rapport général sur la part prise par le 2e bataillon à la défense de l'ordre, je m'attachai uniquement à faire valoir les services de mes camarades, laissant à mes supérieurs le soin de parler de moi. Ils l'oublièrent, ou plutôt, car je ne puis douter de leur bon vouloir, ils pensèrent m'êlre agréables en imitant mon silence; mon colonel se rappela sans doute, qu'à la prière qu'il m'avait adressée de lui signaler les hommes à décorer, j'avais répondu d'abord par la lettre que voici :

Mon cher colonel,

Après avoir lu et comparé les rapports de mes capitaines, recueilli l'opinion de chaque compagnie et consulté mes propres souvenirs , j'ai acquis la certitude que le deuxième bataillon , dont j'ai l'honneur d'être le chef, sut partout et toujours, pendant les funestes jour-

— 14 —

nées de juin , faire bravement son devoir. Placé sur la lisière même du terrain occupé par l'insurrection , il en a arrêté les progrés par son attitude ferme, tantôt défensive, tantôt aggressive. Mais je déclare n'avoir rien trouvé soit dans les faits qui m'ont été signalés, soit dans ceux dont j'ai été témoin , qui dépassât les bornes du devoir tel que nous l'entendons. C'est vous dire, mon colonel, que personne d'entre nous ne croit avoir mérité la décoration ; mais si je n'ai point de héros à vous présenter, j'ai, mon colonel, bien des positions dignes d'intérêt à vous signaler. J'ai vu bien des existences précieuses tranchées , bien des familles plongées du même coup dans le deuil et dans la misère! Permettez-moi, mon colonel, d'appeler sur ces nobles infortunes toute la sollicitude de la République, et de ne voir, dans l'affreuse guerre civile d'où nous sortons, que les victimes qu'elle a faites : elles sont nombreuses.

Agréez, mon colonel, etc.

Quoi qu'il en soit, la commission d'enquête, en provoquant ma déposition et celles de mes collègues, a réparé en partie cet oubli. Malheureusement le travail de cette commission ne brille point par l'exactitude, et j'ai dû, à l'époque où le général Cavaignac eut à se défendre à la tribune contre d'indignes accusations, envoyer au président de l'Assemblée nationale ma déposition rétablie. La voici avec la lettre d'envoi qui l'accompagnait. Cette pièce, messieurs, est un document précieux pour l'histoire.

Paris, 23 novembre 1848. Monsieur le président,

Un grave débat va s'ouvrir devant l'assemblée nationale. Les faits consignés dans le Recueil des pièces publiées par la commission d'enquête seront sans doute invoqués et commentés. Il importe par conséquent que les dépositions qui peuvent jeter quelque jour sur le rôle et l'attitude des principaux personnages intéressés dans le débat soient connues autrement que par une analyse nécessairement très-sommaire, très-décousue, et renfermant inévitablement de fréquentes erreurs de chiffres, de dates et de noms propres. Je croirais, pour ma part, manquer à mon devoir d'honnête homme et de citoyen, si, dans des circonstances aussi critiques , je souffrais que de mon témoignage , inexactement et incomplètement reproduit, on pût faire un argument pour ou contre tel ou tel personnage politique. Il faut que la lumière se fasse ; mais il faut que cette lumière soit l'éclat de la vérité, non une lueur factice et trompeuse. En conséquence, je vous envoie sous ce pli, monsieur le président, le récit détaillé de tous les faits qui sont à ma connaissance personnelle, et dont j'affirme sur l'honneur la parfaite exactitude.

Agréez, etc.

Déposition du citoyen THEIL , commandant de la 11e légion.

Le jeudi 22 juin, j'ai vu, le soir, sur la place du Panthéon , environ 4,000 personnes fort animées qui conspiraient ouvertement et annonçaient pour le lendemain matin, à six heures, une attaque générale. Le copiste des notes de la commission d'enquête me fait dire 40,000. C'est un zéro de plus. On sait quel parti la Presse tire de ce zéro, tout incroyable qu'il est.

Le vendredi 23, à sept heures du matin , un rassemblement considérable stationnait sur celte même place du Panthéon, rendez-vous de l'insurrection. Voyant une bande de gamins, détachée de la foule, poursuivre à coups de pierres un citoyen inoffensif, le peintre Savignac, l'indignation me saisit, et ne trouvant au corps de garde de la place Saint-Michel que six ou sept mobiles, je résolus d'aller me plaindre à la commission éxécutive de cette absence totale de dispositions militaires dans un quartier notoirement menacé. Chemin faisant, je rencontrai trois de mes collègues, les chefs de bataillon Cottu, Renaud et Masson (le copiste a lu Garantier) ; je les priai de se joindre à moi: ils me suivirent. Sur l'escalier nous trouvâmes M. Recurt qui redescendait, n'ayant trouvé personne à qui parler, et qui était venu , nous dit il, pour le même objet que nous. Il partit. Quant à nous, ayant appris que M. Arago était au Luxembourg, mais couché, nous insistâmes très-énergiquement pour le voir. Il nous reçut. Son lit était couvert de journaux et de papiers. Je lui exposai ce que je venais de voir; je lui peignis la situation du quartier. Je qualifiai sévèrement cette incurie de l'autorité; je prononçai les mots de connivence, de trahison, qui étaient, dis-je, dans toutes les bouches, et commençaient à venir sur les lèvres des gardes nationaux. Je représentai la nécéssité de faire taire enfin ces bruits, sans doute calomnieux, par une conduite nette et sans équivoque. Pour premier gage de dévouement à la cause de l'ordre, nous demandâmes l'autorisation de faire sur-le-champ battre le rappel et au besoin la générale. L'attitude de M. Arago avait été jusque la celle de l'étonnement ; il ne paraissait pas croire à la réalité ou du moins à la gravité du danger. Nous l'avions trouvé couché lisant très-paisiblement ses journaux ou ses dépêches. Tout cela ne se peut expliquer que par une parfaite sécurité. Notre demande l'embarrassa visiblement. II paraissait craindre de se compromettre en accordant l'autorisation demandée ; mais nos instances étaient vives, il accorda verbalement; nous voulions, nous, l'autorisation écrite, et pour cause. Écrite, il ne pouvait : il n'y avait là ni plume, ni encre, ni papier, et, bien que le colonel Anfrye, qui nous avait accompagnés , espérât trouver aisément tout ce

— 15 —

Matériel, M. Arago éluda. Il préféra, sur mon invitation, se lever et venir s'assurer par ses yeux de l'état des choses. Nous sortîmes alors et allâmes faire battre le rappel.— Une demi heure après, M. Arago était levé et en tournée. La commission d'enquête me fait dire que M. Arago déploya le lendemain une grande énergie. Lisez : Ce jour-là même, el dès le matin. J'ai eu l'honneur de le déterminer à marcher à notre tête contre l'émeute; je l'ai conduit.au milieu des acclamalions de la foule, à la barricade de la rue Soufflot, à celle de la rue des Mathurins-Saint-Jacques; j'étais près de lui quand il parlementait avec les insurgés, j'ai été avec lui le soir chercher l'artillerie du Luxembourg; je l'ai entendu, la voix pleine d'émotion et les yeux mouillés de larmes, ordonner le feu, en recommandant, au nom du ciel, de tirer au pied de la barricade, et je dois dire que, dans toutes ces circonstances, il a été admirable de sang-froid , de patience , de fermeté , de compassion et enfin de désespoir. Sa vie a élé plusieurs fois en danger, notamment à la barricade de la rue Soufflot, où un enfant dirigea conlre lui un pistolet qu'une main vigoureuse détourna heureusement.